一生追求自由和美好的爱国者马思聪

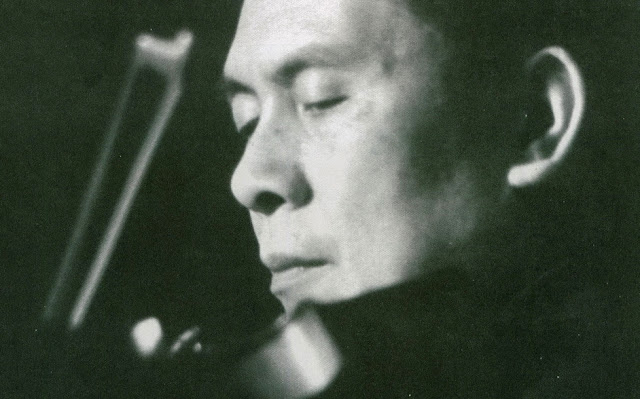

前不久去听了一场斯特拉文斯基作品的音乐会,也感叹他不平凡的身世生平。一个在俄罗斯出生长大,因为苏维埃革命而流亡在欧洲和美国的伟大音乐家,在将近五十年的时间里寄宿漂泊异国,无法回到自己的祖国。虽然可以在美国自由平静地生活创作,可谓名利双收,也加入了美国籍,但心里却一直波荡起伏着对家乡的回忆和思念。 直到斯大林去世后,苏联开始了反思和修正,斯特拉文斯基终于在 80 岁高龄又重新踏上了故土,曾经被封杀的作品也可以在苏联和今天的俄国上演,斯特拉文斯基最终得到了祖国的承认和拥抱。 回味思索着斯特拉文斯基的经历,不由想起了有着相似遭遇和命运的流亡美国的华人音乐家马思聪。关于马思聪的传奇故事大家都很熟悉了,网上很多资料图片,也早有叶永烈撰写的马思聪传记等详细文章,但我愿意在这里再重复一次,讲述纪念这位伟大的音乐家和爱国者。前车之鉴,后事之师,在现在某些人怀念重现文革的现象下,也希望马思聪被迫离开祖国这样的事情永远不在中国的土地上再次发生。 作为一个海外华人,至今每次听马思聪的小提琴《思乡曲》都会感动的热泪盈眶,这样一个衷心热爱祖国的人却曾经被自己的政府当作是罪大恶极的“叛国投敌者”。 马思聪对西方不陌生。他 1912 年出生于广东海丰,少年时就来到法国在巴黎音乐学院等学府学习音乐和小提琴,并拜音乐大师学习作曲,也与冼星海等同行有交往。回国后年轻的马思聪创办音乐学院从事教学工作,也经常在香港、广州、北京等地举办个人演奏会,逐步树立起了自己在中国音乐界的声望。 在抗日战争时期他创作了大量的抗战作品,包括后来最为著名和广为流传的《绥远组曲》第二乐章的《思乡曲》。国共内战期间,除了担任教职,还创作了《祖国大合唱》和《春天大合唱》等作品,期望和迎接一个理想中新时代的到来。 50 年代马思聪为外宾演奏 马思聪在 1948 年解放前夕拒绝了美国大使司徒雷登安排他去美国生活工作的邀请,从香港奔赴北京,一心一意留在了中国。中华人民共和国成立以后, 1950 年他主导成立了中央音乐学院并担任首任院长,同时他也兼任中国音乐家协会副主席等重要职务,一直为国家服务贡献。 在 50 年代的短暂一段中国音乐的黄金时期,马思聪的几位学生都在国际比赛中获得了好成绩,培养出了林耀基、盛中国、刘诗昆等小提琴和钢琴...